The same post in English

En el año 2010, los medios dedicaron mucha atención a un libro de divulgación científica de Stephen Hawking y L.Mlodinow, The Grand Design. Ahora que ha pasado algún tiempo, me parece oportuno hacer algunos comentarios, para lo que me voy a basar en algunas citas del libro que me parecen más significativas:

En el año 2010, los medios dedicaron mucha atención a un libro de divulgación científica de Stephen Hawking y L.Mlodinow, The Grand Design. Ahora que ha pasado algún tiempo, me parece oportuno hacer algunos comentarios, para lo que me voy a basar en algunas citas del libro que me parecen más significativas:

·

La

filosofía ha muerto… Los científicos se han convertido en los portadores de la

antorcha de los descubrimientos en nuestra búsqueda de conocimiento.

Estas frases aparecen

al principio del capítulo primero. Aunque la mayor parte del libro es

divulgación científica e historia de la ciencia, es irónico que plantee una sola aportación

original (el realismo de modelos), que es pura filosofía.

·

La

realidad objetiva no es cognoscible y por tanto no podemos suponer que exista…

Sólo existen los resultados de las observaciones y los modelos que construimos

para explicarlos… Cada modelo es válido (real) en su campo de aplicación…Dos

modelos que tienen el mismo poder de explicación son igualmente válidos… El

modelo de Ptolomeo es tan válido como el de Copérnico… Sólo se distinguen

porque el segundo es más sencillo que el primero.

Lo anterior no es una

cita literal, sino una paráfrasis resumida del capítulo 3, que describe el

realismo de modelos, la aportación original del libro (con permiso de Berkeley).

Los autores olvidan que el modelo de Copérnico predijo correctamente la

paralaje de las estrellas próximas, que no tiene fácil explicación en el de Ptolomeo.

En este mismo capítulo, Hawking y Mlodinow descartan el modelo del universo

estacionario basándose en su incapacidad para explicar ciertas observaciones

realizadas sobre el universo. ¿No deberían hacer lo mismo con el de Ptolomeo?

·

[El

universo] no tiene una historia, sino todas las historias posibles… El pasado

es indefinido y sólo existe como un espectro de posibilidades.

Estas afirmaciones

del capítulo 4 las sacan de la formulación de Richard Feynman de la mecánica

cuántica, un artificio matemático alternativo y equivalente a la mecánica de

matrices de Heisenberg y a la función de onda de Schrödinger, que calcula la

probabilidad de un suceso cuántico integrando sobre todas las trayectorias

posibles. Para poder sacar esas conclusiones, Hawking y Mlodinow necesitan que

el artificio represente de algún modo la realidad (esa realidad cuya existencia

objetiva niegan), y por eso han inventado el realismo de modelos. Pero no dicen

nada de las paradojas que surgen cuando estas teorías se aplican a objetos

macroscópicos, como la del gato de Schrödinger. En cambio, la aplican

alegremente al universo entero, sin justificar por qué puede hacerse eso.

Además, ¿no habíamos quedado en que la realidad objetiva no es cognoscible?

Entonces, ¿cómo podemos saber si el universo existe? Los autores ni siquiera se

lo plantean, quizá porque de hacerlo acabarían en una contradicción.

·

¿Cómo

podemos saber si un ser tiene voluntad libre?... No sabemos resolver las

ecuaciones de tres o más partículas en interacción. Un [ente] del tamaño de un

ser humano contiene mil cuatrillones de partículas… sería imposible resolver

las ecuaciones y predecir su comportamiento.

Esta discusión del

capítulo 8 es absurda. Una calculadora mecánica tiene también cuatrillones de

partículas; sin embargo, observando su comportamiento pasado podemos deducir

que no tiene voluntad libre y predecir su comportamiento futuro. Los autores

olvidan que el comportamiento de los objetos macroscópicos puede analizarse sin

necesidad de aplicar la física de partículas. Además, la idea de la voluntad

libre no proviene de la resolución de ecuaciones, sino de la introspección.

·

No

hay restricción a la creación de universos enteros… La creación espontánea es

la razón por la que existe algo en lugar de nada, la razón por la que

existimos.

·

No

hay restricción a la creación de universos enteros… La creación espontánea es

la razón por la que existe algo en lugar de nada, la razón por la que

existimos.

Suponiendo que esto

sea verdad (lo que es mucho suponer), aún quedaría sin explicar por qué existen

leyes que permiten que esto ocurra, con lo que estamos como al principio. Por

lo demás, todo lo que dice el libro respecto al multiverso como posible

explicación del ajuste fino no añade nada a lo que ya sabíamos.

Los científicos que

se meten a hacer filosofía (esa misma filosofía que desprecian y consideran

muerta) deberían tomarse la molestia de estudiarla un poco más a fondo. Así, al

menos, tendrían cuidado en no transgredir algunas de sus bases fundamentales,

como el principio de no contradicción. Esta crítica no sólo se aplica a

Hawking, también a otros científicos conocidos, como Richard Dawkins, que

al invadir el campo de la filosofía suelen demostrar su ignorancia.

Es una pena que los

errores filosóficos de bulto en que caen los autores tiendan, para el lector

cuidadoso, a desacreditar la totalidad del libro. Aunque proceda de aficionados

a la filosofía, sería bueno que la única propuesta original de El Gran

Diseño (el realismo de modelos) fuese analizada más a fondo.

Para terminar, una

cita de Woody Allen (Getting

even, 1971):

¿Es cognoscible

el conocimiento? De no ser así, ¿cómo podemos saberlo?

Hilo: Multiverso y Ajuste fino Siguiente

Hilo: Multiverso y Ajuste fino Siguiente

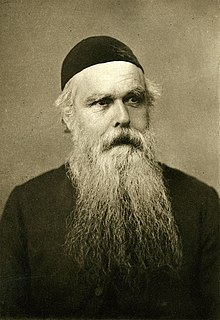

Manuel Alfonseca